高根沢の緑のちゃんぽん

山からの帰り道の食堂で、さて何を食べようかとメニューを眺めて目が留まった。

ちゃんぽん(緑)

えっ? なにそれ? 緑のちゃんぽん?

メニューには毒々しい黄緑色の汁に浸かったちゃんぽんの写真が添えられていた。創作料理に興味はないのだが、鳥取で牛骨ちゃんぽんを食べたこともあり、全国の変なちゃんぽんに関心もあった。

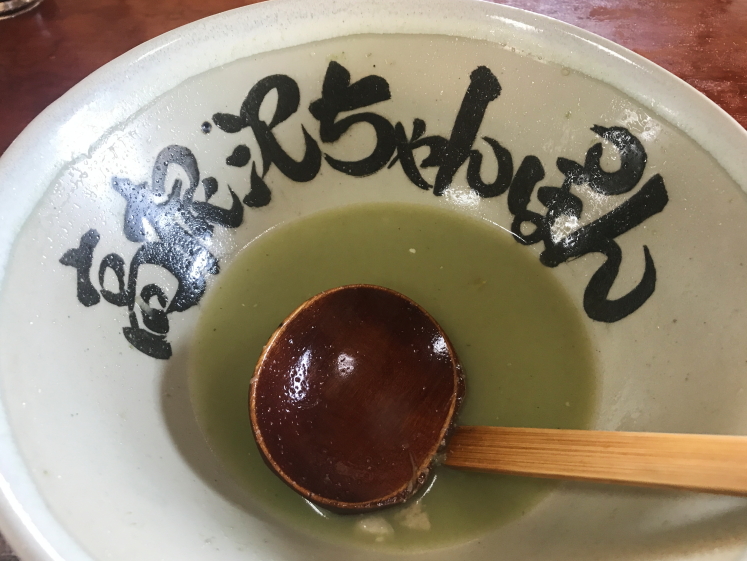

運ばれてきた緑のちゃんぽんは、メニュー写真のような蛍光色の毒々しさはなかったものの、およそ麺料理のスープらしがらぬ妖しげな濁った黄緑色をしていた。

恐る恐るスープをひとくち飲んでみる。

えっ? ちゃんぽんじゃん!

いや、ちゃんぽんなのだが、ほんとうに普通にちゃんぽんの味がする。それも、かなり美味しいちゃんぽんだ。もっと青汁的なものを想像していたが、いい意味で期待を裏切られた。具には小さいながらも海老やイカやアサリも入っていて、しっかり出汁が出ている。麺は中華麺ではなく本物のちゃんぽん麺だ。目を瞑って食べたら普通の美味しいちゃんぽんと区別できない。あまりにもちゃんぽん過ぎるのに当惑して、緑の味はよくわからなかった。

なんでも、地元の名物を作ろうとして長崎県のちゃんぽん店に指導を受けたらしい。緑色は小松菜と豆乳で出しているそうだ。地元の名物でなぜちゃんぽんなのかは謎だけど、無理やり作ってあっというまに消えていった各地の創作ご当地グルメの中で、地味ながらも根付いているようだった。

後日、日を改めて再び訪れた。今回は焼きちゃんぽんを食べる。そう、グリーンちゃんぽんには焼きバージョンもあるのだ。このあたり、さすが長崎直伝である。

緑の焼きちゃんぽんも実に焼きちゃんぽんだった。普通に美味しい、というかかなり美味しい。具は豊富で枝豆がアクセントになっている。確かにこれなら何度でも食べてみたいと思う。

そして今回、メニューを眺めていて恐ろしいことに気づいてしまった。ちゃんぽんは七種類あると書いてある。緑の他は黄、白、桃、橙、赤、茶の七種類。それぞれの色のペーストを用意してスープに溶くのだろうが、これだけ準備しておくのはたいへんだ。

赤はトマトで橙はニンジンだろうか。茶は味噌かな? 黄はカレーだろう。桃がなんなのか想像できない。桃? 違うよね…。

これは、あと六回通わなくてはいけないか…。