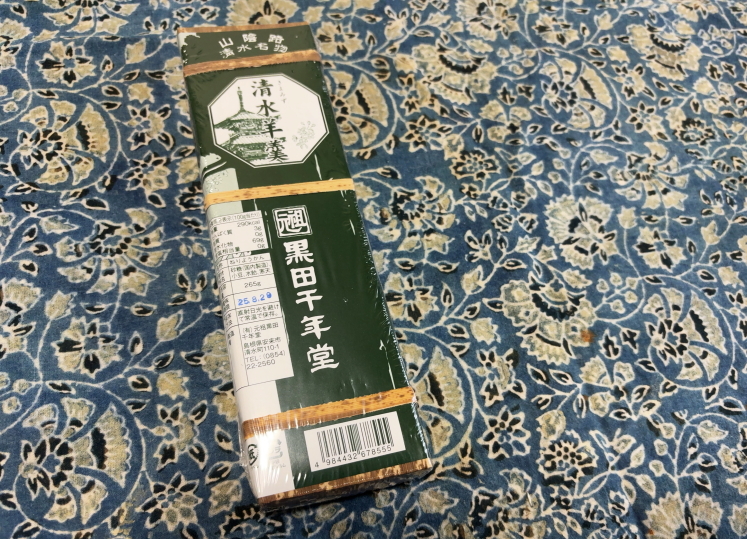

清水寺の羊羹

米子市内のスーパーマーケットをぶらぶら冷やかしていたら、ある羊羹が目に留まった。工業製品的なパッケージ商品が並ぶ中で、竹皮と単色刷りの包装紙で包まれて竹の皮紐で結ばれたその羊羹だけは歴史あるものに見えたのだ。

清水羊羹というその羊羹は、清水寺の門前町の鎌倉時代から変わらぬ名産品だという。清水寺といっても京都の有名な寺ではない。島根県にある清水寺だ。

調べてみると清水寺のある安来市は島根県の東の端にある。今いる米子市は鳥取県の西の端だ。県をまたぐが距離はたいしたことない。どうせなら本場まで買い求めに行くことにした。

清水羊羹の製造元は何軒かあるようだが、スーパーで見かけた黒田千年堂へ行くことにする。千年堂だ、名前からして歴史がありそうだ。

本店は清水町の集落内にあり、祝日のためかひっそりしていた。清水寺の境内にも販売店はあるので、そちらで買うことにする。ここまで来たのなら羊羹だけ買って帰るのではなく、清水寺にも参拝しよう。

清水寺は想像以上に山の中だった。門前町といっても、数軒の茶屋と旅館が点在しているだけで町らしさはない。賑々しさとは無縁の、静かで密教的な佇まいだ。

門前の旅館では予約なしでも精進料理がいただけるとのことだったが、残念ながら昼食をすませて来てしまった。

案内板には精進料理についての説明書きがあった。精進料理は肉や魚を食べることを禁ずる原則を守り、わらび粉を用いたいか刺しや、豆腐、山芋、くわい等を原料として海苔を皮に見立てたうなぎの蒲焼、羊羹は羊の肝の料理を精進化して…

羊の肝!?

羊羹は羊のレバーだったのか!?

羊羹の味はレバーとは似ても似つかない。色はまあ確かにレバー的ではある。それにしても昔の日本人が羊のレバーを食べていたとは思えない。中国から伝わった時点で本来の言葉の意味は形骸化したのだろう。

参道の石段を登っていくと広々とした境内に出た。境内の片隅に黒田千年堂の販売所はあった。

店舗はまるでお堂のような造りで、店頭の板床に商品を並べて置き、その後ろにお婆さんが座っている。おそろしく前時代的だ。もしかしたら千年前から変わらぬスタイルなのではと思わせる。

境内には清水羊羹の製造元四軒の販売所がある。それらは境内に点在していて、なかには本堂の裏手にあるものもあった。門前町は町を形成しておらず、仲店も仲店通りにはなっていない。伽藍の配置も堂や塔が山中に点在していて、自然と一体感のある優雅な空間だ。

室町時代の再建だという本堂に参拝し、三重塔を見学し、黒田千年堂で羊羹を買って下山した。

昔と変わらぬ原材料と製法で作り続けているという羊羹は、しっとり落ち着いた甘味の、素朴で清らかな羊羹だった。

2025年5月