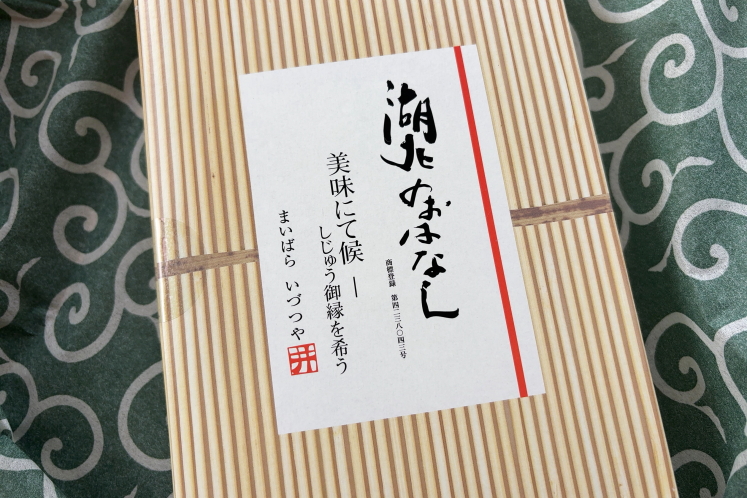

湖北のおはなし

新年早々、一部界隈に衝撃が走った。あの井筒屋が駅弁事業から撤退するというのだ。

井筒屋というのは米原にて駅弁を製造販売する企業で、井筒屋の「湖北のおはなし」は駅弁界を代表する逸品である。創業は安政元年、元々は長浜船着場の旅籠だったが、鉄道の開通を見越して明治22年に米原へ移り駅弁事業に参入する。創業170年、駅弁を作り続けて135年の老舗だ。

撤退の事実以上に衝撃的だったのは、井筒屋が発表した「駅弁事業からの撤退のご挨拶」に記されたひとつひとつの言葉であった。

昨今の食文化は娯楽化がもてはやされ、誤った日本食文化の拡散、さらには食の工業製品化が一層加速し、手拵えの文化も影を潜めつつあります。

そのような環境に井筒屋のDNAを受け継いだ駅弁を残すべきではないと判断いたしました。

痛烈である。言葉を選んでいるものの、言っていい限界ギリギリを攻めている。いや、限界を超えているかもしれない。

井筒屋のDNAとはなにか? 先の一文の前段がそれに当たるのだろう。

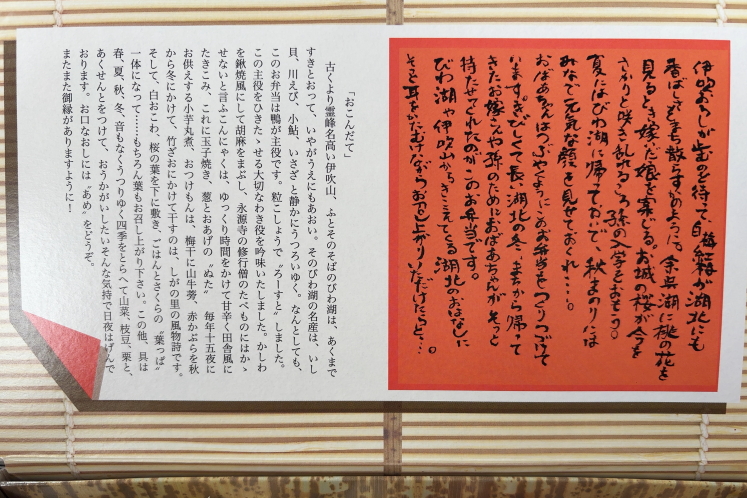

旅のお供であるべき駅弁とは何か、その土地ならではの駅弁とはどういったものかを思い巡らせ「味を選び 味をととのえ 味ひとすじに」納得いただける商品をお届けしたいと、日々励んでまいりました。

「湖北のおはなし」は旬の地元食材にこだわり、丁寧な仕事と上品な誂えの、いまの時代には奇跡のような一品である。まさに「おばあちゃんがそっと持たせてくれた」お弁当なのだ。当然ながら販売価格は高くなり1480円、低価格でわかりやすい味の弁当が好まれる現代では、もはやマニア以外には選ばれにくいものになってしまったようだ。

駅弁自体が衰退気味の商品で、実際に人気があるのはコンビニ弁当だという。ボックスシートに腰を下ろしてコンビニ弁当では旅情もへったくれもあったものじゃないが、ぼやけた味で量も少なく値段ばかりが高い駅弁は「コスパ」の悪いものと見なされてしまう。現代は安かろう悪かろうがもてはやされる時代なのだ。

コンビニ弁当の人気の理由のひとつは温かいからだそうだ。冷めても美味しい技術の結晶のような駅弁が、温めなければ食べられたものではないコンビニ弁当と比較されるなんて、真面目な駅弁事業者にしてみればたまったものではないだろう。

井筒屋が事業を営む米原駅は寂しい駅だ。「何も無い」と揶揄されることも多いが、それも宜なるかなである。

米原駅周辺の一大事業はコインパーキングだ。数十台も停められる巨大なパーキングがいくつもあり、どこもほぼ満車だった。時間貸しは無く24時間制で、料金は最安が24時間400円、高くても700円。周辺地域の住民が鉄道を利用する際に停めるためのパーキングなのだろう。

駅前は閑散として、快速も停まらない地方のローカル駅の佇まいだが、これでも東海道新幹線の停車駅であり、北陸本線と近江鉄道の起点駅でもある。交通の要衝なのだ。

子供の頃、西へ向かう普通列車で最も遠くまで行くのは米原行きだった。関西方面へ行くには必ず米原駅で乗りかえることになる。何度も家出して何度も米原行きに乗り込んだ子供時代の私にとって、米原行きというのは、ここではないどこかへ旅立つ象徴だった。米原という地名には今でも旅情をかき立てられる。だが、最近は旅の手段がすっかり車になり、列車の旅も駅弁も米原も縁遠いものになってしまった。

北陸新幹線の開業により、関東方面から北陸へ向かうのに米原で乗り換える必要がなくなった。関西からは敦賀経由だ。在来線への乗り継ぎ駅としての米原の役割はほぼ無くなった。

井筒屋の「駅弁事業からの撤退のご挨拶」にも、撤退理由のふたつめとして交通事情の変化が挙げられている。

加えて、米原はもはや交通の要衝ではなくなった現在、構内営業者としての井筒屋の役割も十分に果たすことができ、業跡を残すことができたと思っております。

交通の変化により人の流れが変わってしまうのはいたしかたない。徒歩が移動手段だった時代からずっとくり返されてきたことだ。だが、原価と手間暇をかけた食べ物が淘汰されていく流れは止まってほしいと切に願う。

そんな世間の風潮に対して諦めたような言葉で井筒屋のご挨拶は終わる。

時代の変遷に振り回されることなく、井筒屋らしく、とるべき道を選び、令和7年3月20日をもちまして、駅弁事業からは撤退致します。

3月20日以降の井筒屋がどうなるのか具体的な発表は未だない。しかし、あくまでも駅弁事業からの撤退であり廃業ではないのだから、なんらかの形で事業を継続してくれるのだと信じたい。

またまた御縁がありますように!

2025年2月